№12 (198) - Декабрь

|

|

- Информация о материале

- Родительская категория: Журнал "Директор" - Архив номеров за 2015

Алексей Владимиров

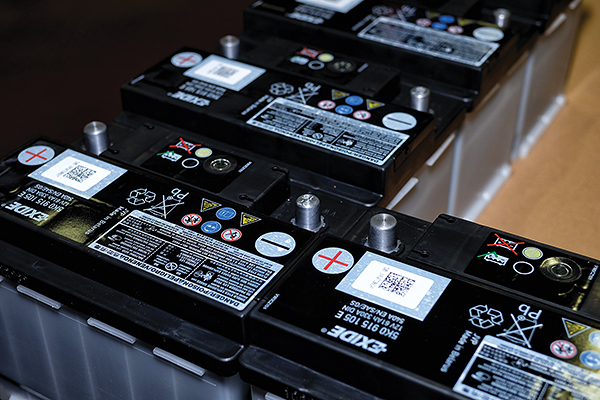

В августе 2010 г. топ-менеджер Джон НИКОЛИЧ, уроженец Австралии, который до этого успел поработать в разных международных компаниях, по приглашению транснациональной корпорации Exide Technologies приехал в Беларусь, где возглавил совместное белорусско-американское предприятие «Полесские аккумуляторы» в Пинске. За прошедшее время оно не только сменило название и прописку, но и уверенно заявило о себе на рынке СНГ собственным аккумулятором европейского уровня - брендом «Зубр».

Джон Николич,

генеральный директор

СООО «ЭксайдТекнолоджиз»

Джон Николич родился 19 мая 1969 г. на австралийском континенте, куда в свое время из Сербии переехали его родители. Однако они вряд ли догадывались, насколько символична эта дата - день 50-й годовщины создания Всесоюзной пионерской организации в далеком СССР (1919), и как это обстоятельство может повлиять на дальнейшую судьбу сына. Тем не менее спустя 40 лет Джон Николич решил связать свою жизнь с одной из бывших советских республик… О существовании Беларуси он знал из школьного курса истории и географии.

А вот прочесть популярную среди советских сверстников повесть А.Гайдара «Тимур и его команда» в детстве ему не довелось. Впрочем, сегодня 46-летнему генеральному директору СООО «ЭксайдТекнолоджиз», который за свою жизнь объездил полмира, самому впору взяться за перо и приступить к написанию пинской главы книги под рабочим названием «Джон Николич и его команда». Правда, в отличие от Гайдара-старшего, в ней будет рассказываться не о приключениях юных тимуровцев, а о не менее увлекательном опыте успешного ведения бизнеса иностранным топ-менеджером на белорусской земле.

Справка «Директора» 1

Корпорация Exide Technologies, с подразделениями более чем в 80 странах мира и объемами продаж почти 3 млрд долл. является одним из крупнейших мировых производителей, дистрибьюторов и переработчиков свинцово-кислотных аккумуляторных батарей.

СП ООО «Полесские аккумуляторы» было создано в Пинске в 1999 г. и уже через год выпустило первую аккумуляторную батарею.

В 2010 г. европейский головной офис Exide (Париж) принял решение о расширении бизнеса в странах СНГ и установлении контроля над СП «Полесские аккумуляторы». Дополнительные инвестиции в 1,5 млн долл. позволили корпорации довести долю владения компанией в Пинске, где находится единственная производственная площадка Exide Technologies на территории Содружества, до 75%.

В 2012 г. было принято решение о строительстве завода полного цикла по выпуску аккумуляторов мощностью до 1 млн шт. в год, и уже в 2014 г. предприятие переехало на новые производственные площади.

В 2013 г. СП «Полесские аккумуляторы» было переименовано в СООО «ЭксайдТекнолоджиз», что стало логичным завершением истории превращения небольшого белорусского завода по выпуску АКБ в современное предприятие со столь известным названием - Exide Technologies.

Стабильность и слаженность

«Безусловно, пять лет - немалый срок и для меня, и для предприятия, - отметил генеральный директор СООО «ЭксайдТекнолоджиз» Джон Николич. - За прошедшее время многое изменилось, но неизменными остались наши главные достижения: слаженная команда руководителей и стабильный коллектив, которые обеспечивают устойчивое развитие компании. Произошли и приятные перемены.

Так, благодаря солидным инвестициям корпорации Exide в прошлом году мы отпраздновали новоселье, фактически заново создав производство в новом просторном корпусе на ул. Калиновского, 9, заменившем небольшие арендуемые у Пинского речного порта помещения. Также немалые средства вложены в техническую модернизацию производства, что позволило значительно повысить производительность, объем и качество выпускаемой продукции, а также существенно улучшить условия труда, внедрив те же строгие стандарты, которые действуют на европейских предприятиях Exide.

Еще одним достижением, по его словам, стало установление долгосрочных отношений с компанией Volkswagen. И что примечательно, пинская компания получила даже более высокую оценку, чем «сестринские» заводы корпорации в Евросоюзе. В итоге СООО «ЭксайдТекнолоджиз» стало единственным поставщиком АКБ на сборочный конвейер автозаводов Volkswagen в Нижнем Новгороде и Калуге. Этот факт, несомненно, стал очередным свидетельством стабильной работы белорусского предприятия. Сейчас ведутся активные переговоры о сотрудничестве с руководством еще нескольких зарубежных автогигантов, собирающих в России автомобили всемирно известных брендов».

СООО «ЭксайдТекнолоджиз» активно сотрудничает с ведущими отечественными автопроизводителями - на конвейерах МАЗ и МТЗ давно устанавливают хорошо зарекомендовавшие себя аккумуляторные батареи из Пинска. В соответствии с Указом от 04.04.2009 г. №175 «О мерах по развитию производства легковых автомобилей» в начале 2016 г. список партнеров компании может пополнить СЗАО «БЕЛДЖИ».

В рамках локализации совместного белорусско-китайского производства легковых автомобилей рассматривается вопрос о поставке на сборочный конвейер в Борисове ряда отечественных компонентов, в том числе и АКБ. Как отметил Джон Николич, этап согласования технической спецификации успешно пройден и сейчас проводится тестирование их продукции представителями «БЕЛДЖИ». Так что под капотом первого белорусского легкового автомобиля, скорее всего, будет биться отечественное «сердце». И к этому в Пинске технически готовы.

Планы - амбициозные, качество - европейское

По словам руководителя «ЭксайдТекнолоджиз», завершается работа над новым, 5-летним планом дальнейшего развития компании и создания завода полного цикла (производство - сервис - утилизация)».

Сегодня выпускаемые в Пинске АКБ по качеству нисколько не уступают изделиям, которые производит компания Exide в европейских странах, например, на «сестринских» заводах в Бюдингене (Германия) и Познани (Польша). Сборка батарей на производственной линии «ЭксайдТекнолоджиз» ведется по принципу CKD - из сырья и материалов, с использованием самых современных технологий, централизованно предоставляемых корпорацией. При этом пластиковые компоненты и электролит получают от белорусских поставщиков, тщательно контролируя качество их продукции.

«Основные комплектующие - свинцовые пластины для АКБ - поставляются из-за рубежа. Российские и белорусские производители пока не могут обеспечить достаточную степень чистоты свинца, соответствующую техническим требованиям компании Exide. Не за горами получение пинским предприятием сертификата соответствия требованиям стандарта ISO/TS 16949:2009. Уже весной 2016 г. завод планирует взять эту высоту, открывающую дверь на конвейеры ведущих автопроизводителей, базирующихся на территории ЕАЭС.

Впрочем, международный стандарт, признанный мировыми автопроизводителями, - не единственная цель, к которой стремится наше предприятие. Принципы бережливого производства и рационального управления всеми видами ресурсов (Lean Manufacturing), о которых так много в последнее время говорится на самых высоких управленческих уровнях государства, являются непреложным приоритетом нашей компании. Очень многое делается для увеличения производительности труда персонала, для чего активно перенимаем опыт «сестринских» заводов из Европы», - поделился планами Джон Николич.

С поправкой на кризис

В «ЭксайдТекнолоджиз» внимательно следят за рынком, оперативно адаптируясь к изменяющейся экономической ситуации. По словам Джона Николича, с октября 2014 г. заметно снизилась покупательская способность потребителей, многие из которых переориентировались с премиального на стандартный и более экономичный ценовые сегменты АКБ. Однако в компании сумели сохранить прежние объемы поставок, обеспечивая до 35% отечественного рынка. А вот российский рынок из-за кризиса за последний год сильно просел, хотя пинчане в этом плане пострадали не так сильно, как их основные конкуренты.

"Несмотря на объективные трудности, в т.г. мы сумели сохранить долю присутствия на рынке РФ (а это около половины объемов нашего производства), - отметил собеседник. - Вторая половина нашей продукции традиционно приходится на долю отечественных покупателей, хотя этот показатель во многом подвержен сезонным колебаниям. Например, если в октябре-ноябре соотношение между нашими поставками в Россию и Беларусь примерно равное, то в остальное время года все же преобладают местные потребители. И это приходится учитывать в своих производственных планах. Например, последние 4 месяца загрузка нашего предприятия превышает 100%».

В 2000-2010 гг. на предприятии производили около 100 тыс. аккумуляторов в год, а в 2011-2012 гг. утроили их выпуск. Одновременно выросло качество продукции, и сегодня спрос на нее порой превышает предложение. Удовлетворять поступившие заявки в полном объеме при необходимости помогают «сестринские» заводы в Европе и дистрибьюторский центр Exide в Познани. Новые производственные мощности завода в Пинске в зависимости от потребностей позволяют выпускать до 800 тыс. аккумуляторов в год. И это не предел.

Ставка на премиум. И не только

Несмотря на общее снижение покупательского спроса, в «ЭксайдТекнолоджиз» решили освоить выпуск стартерного аккумулятора высшего класса, способного конкурировать с импортными аналогами как по цене, так и по качеству. «Конечно, в этом есть определенный коммерческий риск, но он оправдан. Новые технологии и производственное оборудование позволяют нам занять в Беларуси свою нишу в премиальном сегменте (до 25-30%), - считает Джон Николич.

- Этот шаг позволит намного сократить сроки поставки, таможенные и транспортные издержки для клиентов. Ведь нередко им приходится неделями ждать заказанной продукции из Европы. Кроме того, при выпуске премиальных аккумуляторов в Пинске удастся повысить уровень локализации производства до 18-19 наименований, что позволит поддержать белорусских производителей».

Следующая стратегическая задача - производство высококачественного аккумулятора, доступного всем сегментам потребительского рынка. Из премиальных брендов планируется выпуск Exide, Centra, Deta и Tudor.

Справка «Директора» 2

Компания Exide издавна славится инновационными разработками. Например, она первой разработала и применила технологию AGM (Absorbed Glass Mat) - производство аккумуляторов с использованием стекловолоконного сепаратора, абсорбирующего электролит для кардинального увеличения срока службы батарей, особенно в тяжелых условиях. При этом АКБ является необслуживаемой.

Заслуживает внимания и оригинальная технология Gel. Ее суть в том, что кислота в батарее имеет форму геля, что обеспечивает более высокий запас электролита. Это позволяет повысить термоустойчивость, снизить подверженность процессу необратимой сульфатации и продлить срок службы АКБ.

Еще одно «ноу-хау» Exide - так называемая карбоновая линейка, внедренная в этом году. Специальная добавка в активную массу пластин делает процесс зарядки батареи более быстрым и эффективным, что особенно ценится автовладельцами, которые эксплуатируют своих «железных коней» в городском режиме с частыми стартами и поездками на короткие дистанции.

Принцип «одного окна» для бизнеса

Многие топ-менеджеры совместных и иностранных предприятий из числа иностранных специалистов с улыбкой говорят: «Трудовой стаж в Беларуси надо считать по принципу: год за два, т.е., отработал год - засчитали два». И в этой шутке есть определенный смысл, потому что условия ведения бизнеса в нашей стране отличаются от действующих в Америке, Европе или Австралии. Немалый практический опыт за 5 лет работы в Беларуси в качестве генерального директора компании приобрел и Джон Николич.

На нашу просьбу сравнить уровни нашей бюрократии и стран Восточной Европой, он дипломатично подчеркнул, что ситуация некритична и ее вполне можно исправить. Например, с помощью введения принципа «одного окна» для бизнеса, аналогичного тому, что действует для физических лиц: инвесторы заинтересованы в быстрых вложениях и быстром эффекте. Любые проволочки по бюрократическим либо иным причинам резко снижают привлекательность страны для инвестиций. Деньги должны работать - это общий принцип.

Следующая больная проблема для бизнеса - сильные колебания курса белорусского рубля в течение года, что не позволяет спрогнозировать на перспективу ценовую политику и финансовый бюджет компании. Также осложняют ситуацию изменения моделей ведения бизнеса для компаний разных форм собственности: правила игры для всех должны быть едиными.

Одна команда, одно видение

В заключение Джон Николич отметил, что девиз корпорации Exide во всех странах звучит одинаково: одна команда, одно видение. Именно этими принципами он уже шестой год руководствуется в своей деятельности, сумев собрать команду настоящих единомышленников, с которыми можно браться за реализацию самых амбициозных планов в 2016 г.

Приехав в 2010 г. в незнакомую страну, он нашел не только новую работу, но и соприкоснулся с чудесной природой и гостеприимным народом. «Мне очень нравятся Беларусь и ваши люди, у которых так много общего с сербами. А Пинск вообще стал для меня вторым родным городом», - искренне признался Джон Николич. - Пользуясь случаем, хочу поздравить коллектив компании «ЭксайдТекнолоджиз» и всех белорусов с Новым годом и Рождеством! Пожелать мира и спокойствия в каждом доме, любви, счастья, успехов во всех начинаниях, радости, крепкого здоровья и всех благ!»

Справка «Директора» 3

В июле Пинск посетил известный автопутешественник Райнер Цитлоу, который рассказал местным журналистам об очередном достижении, занесенном в Книгу рекордов Гиннесса. За 8 дней и 10 часов он проехал на Volkswagen Touareg, оснащенном аккумулятором Exide, от самой северной точки Европы до самой южной точки Африки.

Подводя итоги очередного успеха, Р.Цитлоу поблагодарил компанию Exide за предоставленный аккумулятор: «Во время поездки мы использовали спутниковую антенну, 3 ноутбука, 2 планшета и холодильник. И все это обеспечивала одна (!) ваша батарея. Честно признаться, в пути у меня было больше проблем с двигателем».

СООО «ЭксайдТекнолоджиз»

225708, г. Пинск, ул. Калиновского,9

Тел.: +375 (165) 318-800

Факс: +375 (165) 318-816

www.exide.com

{jcomments on}

- Информация о материале

- Родительская категория: Журнал "Директор" - Архив номеров за 2015

Надежда Ковш

Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Республике Беларусь господин Брюс БАКНЕЛ, завершая свою дипмиссию в нашей стране, дал эксклюзивное интервью журналу «Директор».

- Господин посол, вы провели в Беларуси более трех лет. Как складывались взаимные отношения между нашими странами в этот период?

- В последнее время в отношениях Беларуси и Великобритании наблюдается постепенное улучшение, что происходит на фоне потепления взаимоотношений с Евросоюзом в целом. Построение отношений между странами - это долгий процесс, но, возможно, в скором времени мы перейдем на качественно новый уровень.

- Улучшение отношений повлияло на динамику торговли между нашими странами?

- В прошлом году Беларусь экспортировала в Великобританию товаров на 3 млрд долл. - цифра достаточно впечатляющая. Это около 7% вашего экспорта и около трети экспорта - в Евросоюз. По сравнению с 2013 г. объем продаж белорусских товаров в Великобританию увеличился в 4 раза.

Но необходимо констатировать, что большую часть поставок составляют нефтепродукты, и в первую очередь, топливо. Низкая диверсификация белорусского экспорта в Евросоюз в целом и, в частности, в нашу страну является признаком слабости вашей экономики.

Сегодня, когда существуют проблемы на нефтяном рынке, которые привели к снижению стоимости «черного золота», зависимость от экспорта нефтепродуктов отрицательно повлияла на экономику Беларуси.

В свою очередь в т.г. импорт товаров из Великобритании в вашу страну составил 320 млн долл. В основном - это автомобили, оборудование и машины для сельского хозяйства, фармацевтическая продукция. Конечно, по сравнению, например, с объемами поставок товаров из Германии в Беларусь - это немного.

- Какие еще товары, помимо нефтепродуктов, мы экспортируем в Великобританию?

- В качестве примера могу привести белорусскую компанию Glassbel Group, которая несколько лет назад поставила стекла для оборудования терминала №5 в лондонском аэропорту Хитроу.

- Как, на ваш взгляд, можно активизировать торговлю между Беларусью и Великобританией?

- Решение этого вопроса зависит от открытости белорусского правительства и существующей экономической модели в вашей стране. По сравнению с Великобританией в Беларуси очень закрытый рынок. У вас высокие таможенные пошлины на импортируемые товары, применяются и другие меры, которые в конечном итоге приводят к повышению стоимости импортных товаров и потере ими конкурентоспособности на белорусском рынке: речь идет о постановлении Совмина №666 от 6.08.2015 г. для импортеров.

В целом мне понятны причины принятия этого документа, но ведь существуют и международные нормы открытого взаимодействия между странами. Если Беларусь хочет увеличить экспорт, то в свою очередь должна открыть рынок и для импортных товаров.

Реструктуризация экономики - всегда сложный процесс. Но ориентация на Россию как основного бизнес-партнера, зависимость от поставок и цен на нефтепродукты, на мой взгляд, делает белорусскую экономику уязвимой.

- Насколько привлекательна для английских инвесторов Беларусь?

- У инвесторов в вашей стране возникает много сложностей, но первая проблема, с которой они сталкиваются, - высокий уровень бюрократии. Также в Беларуси осуществляется контроль за ценами, поэтому иностранным инвесторам иногда сложно получить оправданную прибыль. Они также должны обладать большей свободой при переводе своих доходов за рубеж. Существуют и проблемы с повторным вложением инвестиций.

В целом бизнесмены из Великобритании проявляют интерес к Беларуси, так как стоимость производства у вас гораздо ниже. Есть немало примеров успешных инвестиционных проектов и совместных предприятий. Так, известная английская компания Linpac Packaging выступила инвестором проекта по созданию завода, выпускающего упаковку в Орше - ИООО «Линпак Пекеджинг Ист»: сегодня 90% его продукции экспортируется в Россию.

ООО «РАМТЕКС» является официальным дилером британской компании FG Wilson, крупнейшего мирового производителя газопоршневых установок. При этом «РАМТЕКС» - не только дилер, но и производитель компонентов для оборудования компании FG Wilson.

Привлекательным для сотрудничества является и белорусский ИТ-сектор. Считаю, что это одна из самых успешных сфер в вашей стране. Например, у компании EPAM Systems много крупных клиентов из Великобритании, в том числе среди банков. В этой сфере между компаниями наших стран сложились хорошие отношения.

С недавнего времени на белорусском рынке присутствуют такие бренды, как Mothercare, Next. Определенную нишу занимают британские автомобили марки Land Rover. А ценители крепких напитков могут приобрести в магазинах наш качественный виски.

Белорусским производителям и инвесторам достаточно сложно закрепиться на рынке Великобритании из-за высокой конкуренции, ведь у нас широко представлены товары со всего мира.

Хочу отметить хорошую работу Британско-белорусской торговой палаты, специалисты которой консультируют и осуществляют информационную поддержку компаний наших стран.

- Назовите, пожалуйста, точки соприкосновения наших стран в сфере туризма. Что, по вашему мнению, Беларусь может предложить английским туристам?

- В Беларуси большинство туристов из России - около 85%, и посещают они в основном только такие туристические центры как Мир, Несвиж. Но в вашей стране есть много других красивых мест, которые можно открыть зарубежным гостям. За время работы в Беларуси я посетил Беловежскую пущу, Березинский биосферный заповедник и ландшафтный заказник «Ельня». Жалею, что мало бывал в озерной части синеокой.

Недавно был в Новогрудке - небольшом городке, мне он интересен как место, где родился А.Мицкевич, и где находится его музей. О своих впечатлениях пишу в блоге и тем самым продвигаю Беларусь. Правительство должно больше инвестировать в туризм и больше рекламировать возможности страны: «Маркетинг, маркетинг, маркетинг!» - всегда повторяю я.

Что касается туристов из Великобритании, то ежегодно всего 3 000 моих соотечественников посещают Беларусь. И это несмотря на снижение стоимости визы. У нас есть сообщество евреев Великобритании, часть из которых имеет белорусские корни. И сегодня у меня на родине немало людей, желающих совершить исторические туры в Беларусь.

- Возможно, тогда у белорусских туристов большим спросом пользуется Великобритания?

- В 2015 г. сократилось количество выданных белорусам виз - около 8 000. А ведь три года назад этот показатель составлял почти 11 000 виз.

Белорусы приезжают в Великобританию не только с деловыми или туристическими целями. Например, британские семьи принимают ежегодно на отдых более 3 000 детей из Беларуси. Наше посольство поддерживает тесные контакты с благотворительными группами из районов, пострадавших от аварии на ЧАЭС. На учебу к нам приезжают и белорусские студенты.

- Как вы оцениваете наше взаимодействие в культурной и образовательной сферах?

- Мероприятий хватает. В этом году в Национальном художественном музее прошла выставка «Встреча с Британией. Английское искусство XVIII-XIX веков». Два года подряд мы участвовали в Минской книжной ярмарке, планируем принять участие и в следующем году. Недавно в Минске прошла 28-я Международная ярмарка образования, на которой был представлен стенд нашего посольства, где в частности, рассказывалось о престижной британской стипендии Chevening, которая позволяет получить степень магистра в ведущих университетах Великобритании.

Культурное сотрудничество – это не только участие в различных мероприятиях. Интернет позволяет устанавливать контакты между белорусами и британцами, не обращая внимания на расстояние и границы. Английский язык - самое большое преимущество, которое дает возможность общаться со всем миром.

{jcomments on}

- Информация о материале

- Родительская категория: Журнал "Директор" - Архив номеров за 2015

Антон БОЛТОЧКО,

эксперт ОО «ДАС Либеральный клуб»,

Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Уже очевидно, что ВВП Беларуси по итогам 2015 г. будет зафиксирован в «красной зоне» - около минус 3,5% к прошлогоднему значению. Фактически это можно считать историческим событием: то, что раньше в отдельных кругах называли «белорусским экономическим чудом», исчерпало себя.

Его сторонники отстаивали позицию, что именно белорусская социально-экономическая модель, построенная на централизованном управлении экономикой с высокой концентрацией госсобственности, позволила стране демонстрировать высокие темпы роста (в среднем выше 6% в год) и не упасть во время мирового финансового кризиса (по итогам 2009 г., когда практически весь мир погрузился в рецессию, ВВП Беларуси увеличился на 0,2%). В свое время критики отечественной модели развития не видели в этом «чуда», а ссылались на братскую помощь России и использование властями промышленного потенциала, накопленного еще в советский период.

В любом случае, с 2015 г. в экономической истории Беларуси начинается новый этап - поиск обновленных источников роста, способных обеспечить благосостояние населения в последующий период. Одним из них является госсектор, охватывающий львиную долю экономики. Однако из-за своей низкой эффективности он представляет тяжелую ношу на плечах страны. Главный вопрос сегодня: как реформировать госпредприятия так, чтобы изменить положение дел в свою пользу? Не повторив при этом ошибок соседних стран, проводивших структурную перестройку экономики в 90-е и получивших в итоге обширную прослойку олигархата, слившегося с властью, на фоне ограниченного выигрыша от реформ обычных граждан.

Весомость/глубина проблемы

За январь-октябрь т.г. ВВП Беларуси по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 3,9%. Месяцем ранее «минус» составлял 3,7%, а по итогам I квартала - «всего» минус 2,1%. Динамика валового продукта отрицательная и ситуация достаточно быстро ухудшается. Учитывая низкую базу по сравнению с 2014 г., масштаб проблемы сложно недооценить.

Правительство Беларуси ищет оправдания падению экономики страны в сезонных факторах. В одной из докладных записок Совмин сообщает, что главной причиной сокращения ВВП стало резкое падение темпов роста валовой продукции сельского хозяйства, которое обусловлено более поздними сроками начала уборки зерновых культур в т.г. по сравнению с 2014 г.

Доля сельского хозяйства в валовом продукте с января по август 2015 г. составляла 5,6%, а на момент окончания уборки зерновых и того меньше - 4%. Поэтому состояние аграрного сектора сказалось на падении ВВП в размере малозначительных 0,1 п.п. Вдобавок к тому - исключение фактора сезонности (более поздних сроков уборки) нивелирует сокращение валового продукта лишь на 0,5 п.п., что кардинально не меняет понижательный тренд в экономике.

Поиск источника проблем в сезонных факторах скорее отдаляет официальные власти от понимания происходящего. Тяжелое состояние народного хозяйства скорее определяется сокращением производства в обрабатывающей промышленности и падением объемов строительства.

Во-первых, обрабатывающая промышленность производит около 1/4 валового продукта страны; во-вторых, согласно декомпозиции роста валового продукта, именно промышленность оказывает наиболее негативное влияние на ВВП еще с прошлого года. В свою очередь строительство из-за сокращения объема инвестиций и падения платежеспособного спроса на рынке находится на втором месте по влиянию на экономику Беларуси, хотя ее объем в ВВП - 8%.

Таким образом, оценивая болевые точки белорусской экономики, надо отметить, что наибольшую озабоченность вызывает именно промышленный сектор. Исторически именно он является «священной коровой» страны, получая серьезную финансовую поддержку со стороны государства. Однако сегодня можно констатировать, что низкая эффективность распределения и использования капитала (за счет накопления которого в основном и обеспечивался экономический рост в предыдущие периоды) привели к необходимости его реформирования.

Структурная борьба

Часто эффективность распределения и использования капитала связывают с формой собственности, которая превалирует в той или иной стране. Отдельные исследователи априори принимают тезис, что частная форма собственности более эффективна, чем государственная: быстрая адаптации технологий, проработанная система экономических стимулов, высокое качество менеджмента и т.д. Считается, что все перечисленное делает частные компании конкурентоспособнее государственных аналогов. Большинство исследований на эту тему подтверждает данный тезис эмпирическими данными.

Точная классификация и разделение на государственные и частные компании в Беларуси ограничена используемой главным статистическим органом методологией. Поэтому для последующего анализа сравнения эффективности двух форм собственности в нашей стране примем во внимание не только данные Белстата. Также учтем сделанные на их основе расчеты Всемирного банка, который в середине 2012 г. опубликовал страновой экономический меморандум по Беларуси, оценив работу госсектора экономики. В его рамках госпредприятия - это предприятия с долей собственности государства выше 50%.

Согласно страновому меморандуму, в Беларуси превалирует государственная форма собственности. Названы три основных сектора, на которые приходится высокая концентрация государственных предприятий: промышленность, транспорт и связь, сельское хозяйство. В промышленности большинство госпредприятий входят в состав вертикально интегрированных конгломератов, включающих в себя крупное предприятие по сборке конечной продукции и много более мелких производителей промежуточных товаров.

Такая организация позволяет присоединять убыточные субъекты хозяйствования к эффективно работающим, чтобы избежать отчуждения, высвобождения рабочей силы или закрытия хронически нерентабельных предприятий. Последнее является генеральной линией в проводимой сегодня «социально ориентированной» политике государства.

Учитывая ограничения методологии Всемирного банка - в Беларуси предприятия и с меньшей долей участия государства (<50%) часто подконтрольны определенным ведомствам и не самостоятельны в принятии решений в рамках своей деятельности - на долю госпредприятий приходится 55% объемов производства и 2/3 всей занятости в Беларуси. Средняя численность типового госпредприятия составляет более 500 работников, в то время как на частном предприятии - 18.

Распределение госпредприятий по секторам экономики неравномерно: в капиталоемких отраслях, таких как черная металлургия, производство химической и нефтехимической продукции, на госпредприятия приходится свыше 90% объемов производства, в то время как в торговле - менее 40%. Это в очередной раз подтверждает тезис о высокой концентрации государственного капитала именно в промышленном секторе.

Белстат классифицирует субъектов хозяйствования по форме собственности на юридической основе. Таким образом, часто игнорируются случаи, когда под акционерным обществом может скрываться полноценное госпредприятие. В итоге, согласно ноябрьскому статистическому бюллетеню, в Беларуси удельный вес организаций государственной формы собственности составил 12,8% общего количества действующих организаций и не изменился по сравнению с 1 сентября 2014 г.

Более подробную классификацию - по объемам занятости или производимой продукции и услуг - Белстат не предоставляет.

Госпредприятия Беларуси имеют более привилегированные условия хозяйствования по сравнению с частными.

Во-первых, льготное кредитование в рамках госпрограмм позволяет им получать ресурсы по сниженным процентным ставкам (в некоторых случаях - ниже уровня инфляции).

Во-вторых, отдельные предприятия получают средства напрямую из бюджета в форме субсидий на реализацию конкретных инвестиционных проектов. Наиболее свежим примером является ОАО «Камволь», которое получило 5 млн. евро на пополнение оборотных средств, хотя, согласно данным Минфина, уже не первый год находится в постоянных убытках.

В-третьих, сниженные тарифы на энергоресурсы для предприятий, которые имеют «стратегическое» значение для экономики страны или находятся в сложном финансовом положении, серьезно сокращают издержки производства.

И, наконец, в-четвертых, вертикально интегрированные конгломераты или холдинги, которые активно создавались в предыдущие периоды в промышленности, позволяют маскировать убыточность отдельных предприятий, входящих в их состав. Согласно данным Всемирного банка, производители конечной продукции в среднем работают в 2 раза эффективнее (по показателям рентабельности активов и капитала), чем их поставщики в рамках холдинга. Фактически такая структура построения производственных цепочек позволяет скрыть перекрестное субсидирование менее эффективных убыточных поставщиков крупных госпредприятий.

Несмотря на обилие привилегий, согласно страновому меморандуму, производительность труда в госсекторе в среднем на 40% ниже по сравнению с частным. В то же время доля убыточных предприятий в частном секторе составляет 0,4%, в то время как госпредприятия и предприятия с госдолей выше 50% в среднем на 10% состоят из убыточных компаний. Это отражение более быстрого выхода с рынка частных компаний в случае финансовых потерь, а госпредприятия, даже в случае перманентных проблем, при бюджетной поддержке остаются на плаву.

Свой анализ Всемирный банк строит на основе данных, полученных до ухудшения экономической конъюнктуры нашей страны. Из-за недоступности официальной статистики актуализировать расчеты не представляется возможным. Однако Белстат публикует финансовые показатели деятельности субъектов хозяйствования с выделением юридических лиц без ведомственной подчиненности, которых можно считать (с определенными допущениями) выражением частного сектора Беларуси.

Так, чистая прибыль юридических лиц без ведомственной подчиненности за январь-июль 2015 г. составила 12,2 трлн руб. и увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,9%. Для сравнения: только предприятия концерна «Белнефтехим» имеют аналогичный уровень финансового успеха, в то время как подотчетные другим госорганам юридические лица либо в убытках, либо их прибыль не превышает 1 трлн руб.

Аналогичная ситуация и с показателем рентабельности продаж: предприятия без ведомственной подчиненности торгуют с рентабельностью 9,1%, что выше среднего по стране уровня на 0,9 п.п. При этом доля убыточных организаций государственной формы собственности за 7 месяцев т.г. - 70,2%, остальные - предприятия без ведомственной подчиненности.

Таким образом, ограниченные сведения о текущем положении частного и государственного секторов подтверждают выводы, сделанные ранее Всемирным банком. В то же время ситуация в Беларуси также подкрепляет тезис о более высокой эффективности частного сектора по сравнению с государственным.

Однако заявления руководства страны позволяют усомниться в том, что в ближайшее время в Беларуси будет сделана ставка на разгосударствление экономики и создание благоприятных условий для увеличения доли частного бизнеса. Поэтому важно понять, каким образом будут действовать экономические власти в условиях объявленных политических ограничений. И есть ли возможность повысить эффективность работы экономики, не ломая ее структуру, выстроенную на превалирующей доли госсобственности?

Заложники обстоятельств

Решить проблему низкой конкурентоспособности отечественной промышленности в системе заданных координат - не реформируя кардинально отношения собственности - призван Совмин. Однако инструментарий, который при этом применяется, до боли знаком и малоэффективен.

Не совсем ясна мотивация высших госслужащих, которые в сентябре уходящего года приняли план комплексных мер по оптимизации затрат и снижению себестоимости выпускаемой продукции на предприятиях всех отраслей экономики на 2015 г. (!). Причем они носили общий характер и вряд ли могли изменить ситуацию на предприятиях до конца года…

Например, требование снизить запасы готовой продукции до уровня, установленного протоколами заседаний Совмина от 22 ноября 2014 г. и от 17 февраля 2015 г., по итогам последних месяцев однозначно не выполнено. Если на 1 сентября на складах промышленности был заморожен 71% среднемесячного объема производства, то на 1 ноября - через 2 месяца после принятия плана - уже 71,7%.

Более системные меры по преодолению «негативных тенденций в экономике» можно обнаружить в протокольных записях расширенного заседания Совмина, которое прошло в ноябре. Но и в этом случае ставка была сделана на директивное, искусственное поддержание экономики с помощью оставшихся незначительных резервов.

Ожидается, что объем промышленного производства увеличится после ввода модернизированных мощностей (например, в Витебской области на ОАО «Миорский мясокомбинат» в скором времени заработает модульный энергосберегающий холодильник для заморозки и хранения мясопродуктов производительностью 500 т и т.п.). Однако опыт прошлых инвестиционных программ показывает, что наращивание дополнительных мощностей не всегда является причиной увеличения выручки предприятия; часто это приводит к утяжелению складских запасов и замораживанию оборотных средств.

По этому поводу стоит в очередной раз обратиться к примеру ОАО «Камволь», которое реализовало проект по модернизации производственного цеха, но уже в середине года осталось без свободных оборотных средств для ведения хозяйственной деятельности.

В список остальных антикризисных мер включены диверсификация экспорта; принудительное взыскание просроченной дебиторской задолженности; сокращение себестоимости; стимулирование внутреннего спроса и др. Как можно понять из него, ситуация в промышленности и в экономике в целом в ближайшее время не изменится. Хотя руководство страны разрабатывает и достаточно смелые концепции по реформированию реального сектора экономики.

По инициативе бывшего министра экономики, а ныне заместителя главы Администрации Президента Николая Снопкова идет работа по подготовке проекта нормативного акта, который направлен на снижение государственного влияния на хозяйственную деятельность госпредприятий. Однако снижение административной нагрузки будет касаться только 10 предприятий (каким образом они будут определены, неизвестно).

На них распространится специальный режим минимального государственного вмешательства в течение 2 лет. В частности, предусматриваются освобождение от исполнения целевых показателей, минимизация воздействия контрольно-надзорных органов, самостоятельность в кадровых назначениях и вопросах собственности.

Такое решение однозначно можно приветствовать. Однако у него есть обратная сторона: вертикальная интеграция предприятий в рамках созданных ранее в Беларуси холдингов не позволит реализовать заложенный в рабочий документ потенциал. Сложно найти в стране предприятия, которые можно было бы полностью освободить от государственного влияния, не затронув при этом, интересы связанных с ним контрагентов.

Тем не менее, отметим, что госорганы предлагают не только рядовые решения, но и высказывают отдельные идеи, которые на деле могут изменить подходы к экономической политике в области госпредприятий.

Заморский опыт управления госактивами

Несмотря на большое количество исследований, которые показывают превалирующую эффективность частного сектора над государственным (об этом было сказано выше), сегодня появляется немало работ, посвященных изучению феномена успешного управления госактивами в развивающихся странах. В качестве примеров приводятся госкомпании Китая, Сингапура, Южной Кореи и др.

Полностью скопировать их практику для Беларуси не представляется возможным, но можно выделить некоторую логику преобразований, полезных для нас. Тем более, как показывает опыт других стран, реформирование госкомпаний начинается тогда, когда существенно ухудшались их финансовые показатели, а разрыв по сравнению с другими секторами экономики виден невооруженным глазом. В Беларуси как раз наблюдается подобная ситуация.

Сразу отметим китайский опыт, который построен на двух процессах: «оздоровления» и «активного реформирования» госпредприятий.

Малые госпредприятия подвергались «активному реформированию»: в условиях жестких бюджетных ограничений - в равных условиях хозяйствования, без льготных кредитов и субсидий из бюджета - либо проходили процесс реструктуризации с последующим банкротством и ликвидацией неликвидных активов, либо приватизировались национальным или иностранным бизнесом. Крупные предприятия в свою очередь проходили процесс «оздоровления» - за счет создания стимулов и укрепления самостоятельности руководителей в принятии управленческих решений.

Более детальный анализ переходного процесса в управлении госактивами предоставляет доклад Организации экономического сотрудничества и развития, опубликованный в начале т.г. Из него можно сделать два основных вывода.

Во-первых, если государство создает благоприятные условия для развития частного сектора, то он способен привлечь значительную часть трудовых ресурсов, высвобождаемых в процессе оптимизации численности на госпредприятиях. Но тем не менее госсектор в любом случае остается серьезным бременем до момента последующего реформирования.

Отсюда следует вывод, основанный на изучении опыта Бразилии, Индии и ЮАР, прошедших этап реформирования госсектора. Во-первых, критериями успеха этих стран стало формирование «эффективной бюрократии» или команды профессиональных управляющих госактивами, которые получали право на ошибку.

Во-вторых, рынок, на котором работали госпредприятия, минимально подвергался регулированию со стороны государства, чтобы не искажать структуру и не нарушать работу его участников. В-третьих, нужна четкая ориентация госпредприятий на получение прибыли, а не на выполнение социальных обязательств, что можно наблюдать в Беларуси (сохранение избыточной численности трудящихся, повышение заработной платы административным путем и т.п.), это задача профильных госорганов страны.

Какую стратегию разрешения возникших в реальном секторе проблем выберет белорусское правительство, неизвестно. В любом случае оно находится в условиях, когда есть не только опыт накопленных ошибок, но и истории успеха развивающихся стран. Хотя любую из рассмотренных выше моделей нельзя применять без критического анализа.

И в такой ситуации бесспорно одно - бездействовать, находиться в процессе ожидания лучших времен ни в коем случае нельзя. Беларусь и так серьезно отстает от своих западных соседей по уровню экономического развития, не хотелось бы увеличивать разрыв не в свою пользу.

{jcomments on}

- Информация о материале

- Родительская категория: Журнал "Директор" - Архив номеров за 2015

Татьяна МАНЕНОК

Высокий уровень тарифной защиты и другие аналогичные механизмы долгое время защищали белорусские предприятия от конкуренции. Однако после вступления в ВТО России и Казахстана делать это становится все сложнее.

Отметим, что после недавнего вступления в ВТО Казахстана Беларусь осталась единственной страной ЕАЭС, оказавшейся за бортом этой организации. Казахстан вступил в ВТО в 2015 г., Россия - в 2012 г., Армения - в 2003 г., а Кыргызстан - в 1998 г.

«Тепличный период» заканчивается

Вступив первой из стран «тройки» в ВТО в августе 2012 г., Россия по сути открыла общий рынок Таможенного союза для зарубежных компаний. А так как в интеграционном союзе приоритет отдан правилам ВТО, то вместе с Россией де-факто в международной организации оказалась и Беларусь. Получилось, что наша страна вместе с РФ добровольно согласилась на постепенное снятие в едином экономическом пространстве защитных барьеров от конкурентов.

Правда, в первый год работа по новым правилам для белорусских предприятий серьезных последствий не имела. Дело в том, что Россия обеспечила себе хороший уровень таможенной защиты - после вступления в ВТО он составлял 9,5%, для сравнения: у Украины - 2,7%, у еврозоны - 2,8%, и, кроме того, выторговала длинный переходный период (5-7 лет) в отношении наиболее чувствительных позиций... продолжение читайте в печатной версии журнала

{jcomments on}

- Информация о материале

- Родительская категория: Журнал "Директор" - Архив номеров за 2015

Марина НОСОВА

Бизнес в 2015 г. работал в сложных макро- и микроэкономических условиях. В конце года принято подводить итоги и строить планы на будущее. С этой целью мы обратились к руководителям белорусских бизнес-объединений с просьбой ответить на следующие вопросы:

1. Что вы считаете главным достижением и главной потерей для бизнеса в 2015 г.?

2. Изменился ли в Беларуси в 2015 г. бизнес-климат?

3. Как вы оцениваете уровень развития диалога власти и бизнеса?

4. Что важного сделал возглавляемый вами бизнес-союз для белорусских предпринимателей?

5. Власти вначале объявили, а затем отказались от проведения структурных реформ в экономике. На ваш взгляд, что надо сделать для успешного развития в стране малого и среднего бизнеса, индивидуального предпринимательства?

6. Каков ваш прогноз развития предпринимательства и экономики Беларуси в 2016 г.?

Владимир КАРЯГИН, председатель Республиканской конфедерации предпринимательства:

1. Главная потеря для бизнеса - падение покупательской способности населения в Беларуси, что тяжелым бременем легло на белорусскую экономику. Среди других потерь - снижение конкурентоспособности белорусских предприятий, ухудшение публично-частного диалога, утрата доверия бизнеса к власти. К достижениям можно отнести следующее... продолжение читайте в печатной версии журнала

{jcomments on}

- Информация о материале

- Родительская категория: Журнал "Директор" - Архив номеров за 2015

Евгений РОМАНЕНКО,

эксперт по продажам, TetraSales.ru

Скажите, вы рискнете отправиться в путешествие на автомобиле, у которого... нет панели приборов? Не зная, с какой скоростью он едет, сколько топлива осталось в баке, какие температура двигателя и заряд аккумулятора, вы вряд ли сможете нормально спрогнозировать свою поездку и вообще добраться на нем до нужного места.

Печально, но именно в таком состоянии находятся системы продаж 90% компаний на постсоветском пространстве. Единственный прибор, за показаниями которого пристально следят их руководители - это «счетчик километража», т.е. выручка. И они искренне не понимают, почему его показания их не радуют.

В статье «Три пути увеличения объема продаж» (журнал «Директор» №10 за 2015 г.) мы рассказали о том, что объем продаж - результирующий показатель работы «силового агрегата» бизнеса, системы продаж. Он равен произведению количества клиентов, частоты покупок и среднего чека:... продолжение читайте в печатной версии журнала

{jcomments on}

- Информация о материале

- Родительская категория: Журнал "Директор" - Архив номеров за 2015

Анна ЛИПЕНЬ

Рыбоперерабатывающие предприятия Беларуси разрываются между желанием заработать и риском попасть под российское эмбарго.

Когда селедка смирно лежит в хрустальной вазочке, придавленная горкой из натертых овощей и майонеза, трудно представить, что совсем недавно ее носило в море коммерческих и политических страстей.

Конец 2015 г. прошел для рыбной отрасли Беларуси в треволнениях: сначала обвинения со стороны Россельхознадзора РФ в том, что в рыбу у нас не докладывают соли, потом проверки рыбных предприятий и критика устаревших отечественных технологий и, наконец, неутешительный вердикт - приостановка поставок в Россию продукции 8 рыбоперерабатывающих предприятий.

«Не самые современные технологии используют, когда засаливают сельдь в баночках. Например, ходит сотрудница с кувшином и заливку делает. Современная технологическая линия по заливанию рассола кувшином!», - возмущался вскоре после проверки анонимный представитель Россельхознадзора.

«Брак» по расчету

Еще одна серьезная претензия - незаконное использование белорусскими производителями сырья с закрытых Россельхознадзором предприятий третьих стран, подделка ветеринарно-санитарных документов и нарушение принципа прослеживаемости продукции. Понятно, что основная подоплека этого - российские антисанкции против западных товаров.

На этом фоне пиар-ход СП «Санта Бремор» ООО выглядит почти провокационным. Компания подписала соглашение о сотрудничестве с Норвежским комитетом по рыбе - консультативным органом при Министерстве торговли, промышленности и рыболовства страны, ответственным за экспорт морепродуктов и торговли.

Это соглашение дало белорусской компании право использовать норвежский товарный знак NORGE на сельди, которая выпускается под брендом «Матиас». Знак призван свидетельствовать о том, что продукт произведен из высококачественного норвежского сырья.

В доказательство компания «Санта Бремор» организовала большую экскурсию по селедочному цеху, в ходе которой журналистам показали, как размораживают, солят, режут и расфасовывают филе сельди. И хотя наряду с современным оборудованием на заводе активно задействован ручной труд, очевидно, что процесс посола здесь автоматизирован и из кувшина рассол не разливают.

По большому счету, селедка какой была, такой и осталась. Руководство компании сравнивает нанесение знака со штампом в паспорте: когда пара, долгие годы живущая в незарегистрированном браке, наконец-то решает узаконить свои отношения. «И вроде бы, ничего в отношениях не изменилось, но почему-то для людей это важно», - резюмировал на пресс-конференции директор СП «Санта Бремор» ООО Сергей НЕДБАЙЛОВ.

Но вот в разгар антизападной кампании норвежский знак на упаковке - словно тряпка для быка. Почти половина брестской продукции идет за рубеж, в основном в Россию. Неужели «Санта Бремор» намерен дразнить местные власти «вражеской» символикой?

Производитель объясняет: NORGE будет наноситься только на селедку, предназначенную для нашего потребителя. Это было совместное белорусско-норвежское решение: год-другой поработать со знаком в Беларуси, посмотреть, как он влияет на продажи, и только потом думать о его переносе на российский рынок.

Год на безрыбье

Что касается норвежского происхождения сырья, то это проблем во взаимоотношениях с Россией не вызывает: «Санта Бремор» покупает рыбу только на разрешенных Россельхознадзором предприятиях, а переработка на заводе в Бресте превращает ее в белорусскую. Отсутствие претензий косвенно подтверждается и тем, что массовые проверки Россельхознадзора крупнейшего белорусского производителя обошли стороной.

Проблемы, по словам С.Недбайлова, возникают там, где «некоторые люди решили напрямую провести импортное сырье через белорусские документы», а также на предприятиях, куда оно завозится с не инспектированных или запрещенных Россией зарубежных рыбзаводов.

Впрочем, геополитические шторма все-таки сильно подорвали экономику крупнейшего рыбоперерабатывающего предприятия страны. Объем производства в 2015 г. упал и в натуральном, и в денежном (валютном) выражении. Если за 9 месяцев 2014 г. на экспорт было поставлено 33,2 тыс. т рыбопродукции, то за 9 месяцев т.г. - меньше 25 тыс. т. Падение - на 25%. Пропорционально сократились поставки и в Россию: с 29 тыс. до 21,7 тыс. т.

В российских рублях (а также в белорусских рублях и гривнах) экспорт вырос, но только за счет девальвации валют в долларовом выражении он снизился.

И тут не последнюю роль сыграло дорогое сырье, хотя белорусские переработчики надеялись на его удешевление. «Мы ждали, что из-за падения цен на нефть рыба подешевеет, однако сократили квоты на добычу, и цены не снизились», - сетуют в СП «Санта Бремор» ООО.

Вообще-то цены на нефть в структуре цены на сельдь практически не видны. Об этом рассказал директор группы по пелагическим видам рыб норвежской компании Pelagia Одвин СЕРХАУГ, которая поставляет сельдь на заводы «Санта Бремор». Куда сильнее на стоимость рыбы влияют расходы на приобретение и ремонт рыболовных судов, а также на зарплату, которая в Норвегии, как известно, очень высока.

Именно поэтому там, где в Беларуси задействуют женские руки, объясняя это необходимостью «бережного обращения с жировым слоем на нежном филе», в Норвегии работает автоматика. Как говорят, не менее бережно.

Дело вкуса

А вот сокращение квот на добычу действительно влияет на цену рыбы. Несколько лет назад у сельди в Атлантическом океане случился демографический кризис. Если 2011 г. биомасса популяции нерестящейся рыбы ориентировочно оценивалась в 8 млн т, то год спустя ее количество снизилось до 7 млн т.

С точки зрения биологии, утверждают эксперты, естественные нарушения популяции пелагических видов рыб, к которым относится сельдь, не так уж трагичны: благодаря большому приплоду популяция может быть восполнена достаточно быстро. Но чтобы это произошло, необходимо на время оставить рыбу в покое. Поэтому рыболовным странам были временно уменьшены квоты на промысел атлантической сельди. По сравнению с 2009 г. их сократили фактически в 2 раза, соответственно упал и экспорт рыбы, что повлекло за собой пропорциональное повышение цен.

Высокие цены не спасли норвежские рыболовные предприятия от проблем, связанных с сокращением промысловых квот. К ним с августа 2014 г. добавились российские санкции, которые, пусть и не фатально, но все же больно ударили по рыбной отрасли страны. Так что повышенное внимание норвежцев к Беларуси в нынешних геополитических условиях неслучайно.

В этом клубке проблем есть еще одна: то ли высокие цены, то ли насыщение рынка другими видами рыб снижают спрос населения на селедку, и ее популярность в благополучных странах падает.

Например, в Польше продукты из сельди среди молодого поколения считаются «старомодными». По данным исследования, в 2010 г. еще 68% опрошенной молодежи подтвердили, что с удовольствием едят сельдь, а в 2013 г. - только 54%. Зато в бедной Африке доля ее потребления растет.

Вероятно, поэтому норвежцы самое пристальное внимание уделяют так называемой гастрономической пропаганде. Например, Норвежский комитет по рыбе является не только единым органом контроля качества норвежской рыбы, но и ее промоутером. Там с воодушевлением продвигают культ норвежской рыбы за рубежом: рассказывают о ее полезных свойствах, учат культуре потребления, да и просто делятся кулинарными рецептами.

Кстати, то, как солят селедку в Беларуси, норвежцам нравится. По отзывам г-на Серхауга, вкус у белорусской селедки получается более натуральный, чем у той, которую солят в Норвегии.

{jcomments on}

- Информация о материале

- Родительская категория: Журнал "Директор" - Архив номеров за 2015

Алесандр АЛЕСИН

Кризис в России делает неопределенным будущее белорусского автомобильного «китайца».

От «отверточной» сборки - до конвейера

Недавно Президент Александр ЛУКАШЕНКО провел очередное совещании, где рассматривался вопрос реализации инвестиционного проекта по производству легковых автомобилей под брендом Geely на белорусско-китайском предприятии «БелДжи». По мнению главы государства, для обеспечения успеха этого начинания в проект следует привнести отечественный опыт и наработки.

«Естественно, создавать самим, с нуля, легковой автомобиль сегодня - смерти подобно. И не для Беларуси эта тема, поскольку и рынок не тот и прочее. И самое главное - ведь многие государства, которые производят легковые автомобили, не просто на годы, на века ушли вперед... Конкурировать с этими странами очень сложно», - подчеркнул Президент.

Поэтому была поставлена задача - найти страну-партнера, готовую помочь белорусам создать приемлемый по соотношению цена-качество автомобиль для народа. В качестве технологического донора выбрали КНР, автопром которой уверенно завоевывает мировые рынки.

«Это не значит, что мы просто возьмем и один в один скопируем и произведем аналогичный автомобиль, - отметил глава государства. - Там, где можем, а мы можем, у нас есть опыт сборки и производства грузовых автомобилей и компонентов для легковых автомобилей, мы должны использовать собственный опыт и собственные наработки. Они есть и в Национальной академии наук, и в прикладной науке также. Поэтому потихоньку мы должны усовершенствовать этот автомобиль и построить новый завод».

Между тем, как считает Президент, уже сейчас надо побеспокоиться о рынках сбыта продукции: «Самое главное - где будем продавать? Будет ли рынок для наших автомобилей? Понятно, внутренний рынок мы обеспечим, создадим соответствующие условия... Конечно, мы заставим коллектив делать самые качественные автомобили, учитывая, что здесь и производство, и сервис, и власть все-таки требовательна в стране».

Здесь, очевидно, уместно будет напомнить, что меморандум о сотрудничестве в области производства легковых автомобилей между Минпромом Беларуси и китайской компанией Geely был подписан в октябре 2011 г. А через 2 месяца было основано СЗАО «БелДжи». Официальными инвесторами проекта являются ОАО «БелАЗ», Geely и СЗАО «Союзавтотехнологии».

На предварительной стадии проекта, реализуемой в настоящее время, мощность СЗАО «БелДжи» в режиме «отверточной» сборки (т.е. из импортированных из КНР узлов и агрегатов высокой заводской готовности) составляет 10 тыс. авто в год. В феврале 2013 г. в режиме «отвертки» был собран первый автомобиль. Продажи Geely «Made in Belarus» начались уже в марте 2013 г. В дальнейшем предусматривается создание производственного комплекса, включающего сварку, окраску и сборку кузовов. Плановый срок окончания работ - до 1 января 2017 г. К этому времени уровень локализации производства должен будет составить 30%, а к июлю 2018 г. - до 50%.

В случае успешного завершения данного этапа, в 2018 г. инициаторы проекта предполагают начать строительство второй очереди завода по выпуску легковых авто в режиме полного цикла и довести общую мощность совместного предприятия до 120 тыс. шт. в год.

Оценивая рыночные перспективы продукции белорусско-китайского автозавода, заместитель премьер-министра Владимир СЕМАШКО выразил уверенность, что даже в условиях некоторого экономического спада, по самому пессимистичному сценарию развития событий, «БелДжи» сможет продавать в год до 50 тыс. автомобилей.

Правда, аргументируя свою точку зрения, вице-премьер опирался на данные продаж 2013 г. Из них следовало, что объемы реализации машин всех ведущих автопроизводителей упали в России на 15-35%, а вот продажи Geely, напротив, выросли на 41%. Из чего был сделан вывод, что уже через два года потребность российского рынка составит 3 млн. новых легковых машин, из которых на долю Geely придется не менее 10%.

Завышенные ожидания

Сегодня события развиваются несколько иначе. Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи легковых и легких коммерческих (LCV) авто в РФ в ноябре 2015 г. снизились на 42,7% (или на 97 860 шт.) по сравнению с ноябрем прошлого года и составили 131 572 шт. В сентябре емкость рынка в годовом исчислении сократилась на 28,6%, в октябре - на 38,5%. За 11 месяцев т.г. в России было продано на 34,5% автомобилей меньше, чем за аналогичный период 2014 г. - 1 454 253 шт. За весь прошлый год в РФ продали 2,49 млн шт. (снижение к уровню 2013 г. -- 10,3%). В 2015 г., по прогнозу АЕБ, российский авторынок сократится на 24,2% и будет продано 1,89 млн шт.

По итогам октября в перечне самых продаваемых марок в России 1-е место занимает Lada (несмотря на снижение сбыта на 46% - до 20,6 тыс. шт.), 2-е - Kia (-17% до 14,4 тыс.), 3-е - Hyundai (-8% до 14,1 тыс. шт.).

«Наша» Geely оказалась на 20-м месте среди 63 представленных на российском рынке брендов, увеличив продажи по сравнению с октябрем прошлого года... на 1%, с 1 364 до 1 376 шт. Что разумеется, не смогло компенсировать потери в 35% (c 14 519 до 9 483 шт.), понесенные с начала т.г. Как результат, 24-е место по итогам 9 месяцев.

Продукции «БелДжи» не оказалось и в топ-25 самых популярных в октябре моделей: 1-е место занимает Hyundai Solaris (-10% до 9,5тыс. шт.), на 2-м месте - Lada Granta (-55,3% до 9,3 тыс. шт.), на 3-м- KIA New Rio (+27% до 9 тыс. шт.).

Серьезные трудности с реализацией своих автомобили «БелДжи» испытывает не только в России, но и в Беларуси. По последним данным, продажи Geely на отечественном рынке упали примерно на 50%. При этом часть из них закупается на бюджетные деньги для нужд министерств и ведомств.

На этом фоне планы реализации в 2017 г. 10 тыс. автомобилей внутри страны и 50 тыс. - в России выглядят, мягко говоря, слишком оптимистичными. По расчетам аналитиков The Boston Consulting Group, авторынок РФ сможет выйти на докризисный уровень продаж лишь к 2020 г. И тем не менее в белорусском правительстве не собираются корректировать график строительства автозавода полного цикла по производству автомобилей марки Geely. По словам В.Семашко, уже в январе-феврале 2016 г. планируют начать поставку и монтаж оборудования. Первая очередь предприятия будет запущена к концу следующего года.

Мы за ценой не постоим?

В соответствии с бизнес-планом объем инвестиций на строительство завода и всей внутренней инфраструктуры должен составить 318 млн долл., еще около 320 млрд руб. пойдут на создание внешней инфраструктуры: дорог, железнодорожной ветки, газо- и электроснабжения, канализации, водообеспечения и др.

Между тем падение спроса на главных рынках - не единственная проблема, которая подстерегает Geely белорусской сборки. Речь идет об инициативе России и Казахстана, которые предложили отменить экспортные льготы для зарубежных автоконцернов, которые осуществляют «отверточную» сборку в СЭЗ в ЕАЭС.

Сейчас их предоставляют только заводам, работающим по соглашениям о промышленной сборке, в соответствии с которыми уровень локализации производства должен достигать 30%, а с июля 2018 г. - 50%. Пока в виде исключения льготы распространяются и на резидентов СЭЗ. Суть предложений России и Казахстан состоит в том, что для продукции производителей, которые не выполнили условия локализации, вводятся экспортные квоты. С нарушителей будет взиматься пошлина.

Если намерения Казахстана и России реализуются, то велик риск того, что в 2017-2018 гг. про беспошлинный экспорт продукции «БелДжи» на российский рынок придется забыть, и ее ценовая конкурентоспособность там резко ухудшится. Напомним: 50% ного уровня локализации производства белорусско-китайских Geely планируется достичь лишь во второй половине 2018 г.

{jcomments on}

- Информация о материале

- Родительская категория: Журнал "Директор" - Архив номеров за 2015

Глеб Покровский

С завершением национальных программ газификации изменились принципы топливно-энергетического снабжения населенных пунктов республики - десяткам тысяч белорусов стали доступны новые стандарты бытового и социального комфорта. При этом занятые в данной сфере предприятия, а нередко специально созданные в рамках целевых госпрограмм, с каждым годом испытывают обоснованный и все более ощутимый дефицит профильных подрядов. Задачи диверсификации портфеля заказов, поиска новых рынков однозначно выходят на первый план. О том, как сегодня решаются эти непростые проблемы, рассказывает руководитель ОАО «Могилевгазстрой».

Леонид Глушаков,

директор ОАО «Могилевгазстрой»

- Важно понимать, что отсутствие внятной экономически и финансово обоснованной стратегии развития рано или поздно приводит к необходимости поиска чисто тактических приемов выживания, иногда вынужденных и потому не самых удачных. Не скрою, что еще два года назад «Могилевгазстрой» находился в патовой ситуации: при наличии развитых производственных мощностей, коллектива высококвалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала и, наконец, опыта проведения спецработ предприятие неуклонно скатывалось в долговую яму.

Понятно, что в 1982 г. СПМК-6 Госкомгаза БССР создавалось с прицелом на освоение централизованных государственных ассигнований. Позднее в составе треста «Севертрубводстрой», АП «Белспецмонтаж» основные направления нашей деятельности по большому счету не менялись, сохранялся понятный вектор управленческого поведения: сроки, объемы, личная ответственность руководителей в структуре жесткой вертикальной подчиненности.

Чтобы проиллюстрировать сегодняшнюю ситуацию, приведу только одну цифру: в системе головного министерства - Минэнерго - мы выполняем около 42% подрядных работ. Оставшуюся часть обеспечивают заказы сторонних организаций, населения - это открытый конкурентный рынок, где ни мы, ни наши коллеги не ограничены в борьбе за клиента. Преобладание рыночной составляющей требует большей мобильности, гибкости и нового уровня ответственности во взаимоотношениях с партнерами.

В октябре т.г. символический газовый факел был торжественно зажжен в агрогородке Горбовичи Чаусского района. Он ознаменовал газификацию еще одного сельского населенного пункта области (300 домовладений) и деревни Благовичи, агрогородка Войнилы. Общее финансирование проекта составило около 20 млрд руб. За два года было проложено 24 км газопроводов с различными характеристиками. Безусловно, это радостное событие, но тот факт, что из 203 агрогородков Могилевщины уже более 130 снабжаются голубым топливом, планомерно сокращает перспективное поле деятельности ОАО «Могилевгазстрой» в этом направлении. Поэтому мы и стремимся максимально диверсифицировать пакет заказов, проникая в другие сферы строительного бизнеса.

- Немалый интерес для наших читателей и ваших коллег по строительному комплексу представляют конкурентные взаимоотношения между предприятиями, которые еще недавно мирно сосуществовали в рамках единых ведомственных структур.

- Если говорить о практике проведения тендерных торгов, то я однозначно присоединяюсь к мнению коллег о том, что они в ряде случаев вместо стимулирования развития основных фондов и квалификационного уровня состязающихся сторон превращаются в тривиальный способ снижения цены заказа. В Могилевской области только 4 организации могут выполнять аналогичный с «Могилевгазстроем» объем задач.

В масштабах республики - таких несколько десятков. Но торги может выиграть и «случайная» компания, которая затем привлекает мощности профильных организаций уже на условиях субподряда. Ужесточение конкурсных процедур, введенное известным постановлением Совмина от 31.01.2014 г. №88, сыграло положительную роль, но спекулятивное поведение игроков, стремящихся обрушить контрактные параметры конкурентов до нулевой рентабельности и ниже, - налицо.

Впрочем, это достаточно общая проблема, влияние которой на состояние дел в отрасли не стоит переоценивать, а лучшим рецептом ее решения служат конкретные бизнес-инициативы, игра на опережение.

- Леонид Александрович, каковы перспективные направления деятельности вашего предприятия в 2016 г.?

- Во-первых, у нас организуется проектная группа, которая после получения необходимых сертификатов и допусков сформирует принципиально новую производственную конфигурацию, а именно - создание объектов газо- и теплоснабжения «под ключ». Уже на первом этапе мы рассчитываем замкнуть на себя реализацию комплекса задач, которые сегодня частный застройщик решает в процессе хождения по различным ведомствам, поставщикам и т.д.

В идеале клиент должен оплачивать не пакет разрешений, согласований и проектных решений, а лишь создание комфортных условий в доме или квартире. При всей маркетинговой простоте эта идея еще никем не реализована в том формате, о котором мы упоминали выше, - «под ключ». А с государственной точки зрения только такой механизм позволит широко внедрять на микроуровне энергосберегающие технологии как стандартную проектную опцию.

Во-вторых, мы с высоким профессиональным вниманием отслеживаем события на рынке Российской Федерации. Говоря о завершении газификации в Беларуси, должны констатировать, что к востоку от Орши, Дубровно, Кричева такие проекты только планируют реализовать в необходимых масштабах за счет средств федерального и региональных бюджетов соседнего государства. С учетом известных проблем, связанных с колебаниями курса российского рубля, мы получили досадную отсрочку (назовем ее так) исполнения своих внешнеторговых планов.

Но фактически предприятие находится на низком старте - собственные технические возможности «Могилевгазстроя» позволяют вводить в эксплуатацию ежегодно до 70 км трубопроводов различного назначения, а с привлечением субподрядных звеньев - более 80-100 км высокотехнологичных инженерных коммуникаций. Все необходимые процедуры для работы на внешних рынках, включая членство в СРО «Межрегиональное объединение строителей» (г. Москва), выполнены.

- Предполагаем, третий стратегический вектор развития - привлечение внешнего инвестора в обмен на акции, находящиеся в управлении Мингосимущества (25,6%) и собственности миноритариев (74,4%), немалую часть которых составляют члены трудового коллектива предприятия?

- Скажу без ложной скромности, ОАО «Могилевгазстрой» за два года превратился в привлекательный объект с постоянно растущей инвестиционной стоимостью, стабильной положительной рентабельностью. В текущих ценах объем подрядных работ в 2015 г., по оперативным данным, увеличивался с темпом 210%. В нашем активе - ремонтные и складские площадки, автокраны, экскаваторы, тракторы, бульдозеры, погрузчики, трубоукладчики, сварочные комплексы и другое оборудование, включая средства малой механизации - 92 единицы.

Уверен, специалисты оценят энерговооруженность нашего предприятия (штатная численность - 136 человек). При реализации бизнес-плана в т.г. на обновление основных фондов, закупку новых единиц техники было инвестировано 1,7 млрд руб. Этот показатель с учетом накопленных внешнеторговых активов, стабильного положения на внутреннем рынке может служить лишь нулевой отметкой, отправной точкой и критерием переговоров о заключении инвестиционного договора с потенциальными заказчиками профильного направления.

ОАО «Могилевгазстрой»

212036, г. Могилев, ул. Симонова, 163

Тел.: (0222) 45-13-71

e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

{jcomments on}

- Информация о материале

- Родительская категория: Журнал "Директор" - Архив номеров за 2015

Полина ЛЕГИНА

«Надо больше пить» - кажется, этот посыл, так не одобряемый Минздравом, государство пытается донести до своего народа. Причем антилозунг стал актуальным во всех странах бывшей таможенной «тройки», но особенно - в Беларуси.

Белорусы так и не оправдали надежд Президента на разгрузку водочных складов. Когда на августовском совещании он поручил «в кратчайшие сроки максимально насытить объекты торговли и общественного питания отечественными алкогольными напитками и пивом», это воспринималось не в том смысле, что до этого полки пустовали либо на них были представлены в основном импортные напитки, а в том, что пить надо больше.

Власти Минска и Гомеля сориентировались тогда быстрее всех - сняли запрет на продажу алкоголя в ночное время. Минторг со своей стороны установил предельную максимальную наценку на белорусские алкогольные напитки в общепите, чтобы «способствовать дополнительному привлечению посетителей в эти заведения, повышению культуры потребления алкоголя».

Однако видимого эффекта это не принесло. В январе-сентябре розничные продажи водки в Беларуси оказались на 12% ниже объемов за аналогичный период прошлого года, на складах на 1 октября оставалось 566,1 тыс. дал водки при среднемесячном производстве водки и питьевого спирта 769 тыс. дал.

Аналогичная ситуация в России и Казахстане. В РФ, по данным Росстата, продажи водки в январе-октябре упали на 6,7%. На сайте Казахстанского агентства по статистике такую информацию найти проблематично, однако, судя по отзывам производителей, ситуация на рынке алкоголя там тоже не лучше.

Кто будет водку?

Причины банальны: перепроизводство и высокие цены на водку, связанные с большими ставками акцизов, и, как следствие, расцвет контрафакта. В Беларуси к этим факторам добавляются задержки в расчетах торговли, затоваренность складов, закредитованность, а в конечном итоге - нерентабельность предприятий.

А началась история в 2012 г. с благого намерения гармонизировать в Таможенном союзе ставки акцизов на алкоголь и табачные изделия. После того как РФ приняла решение о существенном повышении налоговой нагрузки на «вредные товары», возникла опасность, что из-за разницы в ценах дешевая водка и сигареты из Беларуси и Казахстана будут свободно перетекать на российский рынок.

Таможенные партнеры потянулись вслед за Россией, водка стала дорожать…

«За последние 2,5 года акциз поднялся практически в 5 раз. В результате цена зашкалила. Если помните, 2,5 года назад водка стоила 30 тыс. руб., а сейчас она стоит 63 тыс. за 0,5 л», - привел пример гендиректор ОАО «Минск Кристалл» - управляющая компания холдинга «Минск Кристалл Групп» Станислав Иодис.

«В 2013 г. поменяли акцизную политику, и за год предприятия «легли». А теперь тот кредитный портфель, который мы набрали, вернуть не представляется возможным», - объясняют подчиненные С.Иодиса убыточность своих предприятий.

При этом главным фактором кризиса в алкогольной отрасли, с их слов, является излишнее производство. «Нас, производителей алкоголя, слишком много, а рынок не резиновый. Нельзя выпить больше, чем человек может», - поделились сутью проблемы белорусские производители. Для убедительности они спрашивают: «Вот вы водку пьете? Нет? Ну, во-о-от».

Раньше избыток спиртного легко уходил на соседние рынки. Сегодня цена перестала быть для соседей такой привлекательной, для россиян и казахстанцев - точно.

У товарищей по Таможенному союзу своей водки хватает. Казахстан, кроме того, очень обиделся на белорусский институт специмпортера, не позволяющий свободно поставлять в Беларусь алкоголь. В ответ Астана в конце 2014 г. ввела запретительный залоговый сбор на импорт алкоголя, и с тех пор белорусы «ни одной бутылки в Казахстан не поставили». Верность белорусской водке хранит, пожалуй, только Прибалтика.

Поэтому в поисках новых рынков сбыта белорусы рыщут буквально по всему свету. Белорусская водка малыми партиями поставляется в самые экзотические уголки планеты: от африканских Танзании и Ганы до латиноамериканских Доминиканы и Венесуэлы, а также во Вьетнам, Китай и обе Кореи. Причем для каждой страны белорусы предлагают свой рецепт. Например, в ЮАР пользуется спросом водка со вкусом огурца. А «беленькую», которая поставляется в США в соответствии с их требованиями, «наши люди вряд ли бы пили с удовольствием: это практически спирт и вода».

Однако только диверсификацией экспорта высокие акцизы не снизить. Как минимум, в Москве и Минске это уже поняли и включили задний ход.

Ставки, назад!

В Беларуси проект бюджета на 2016 г. предусматривает снижение ставок акцизов на крепкие алкогольные напитки на 7,4%, а на вина плодовые крепленые - на 7,5%. Ранее указом Президента было отменено запланированное на октябрь т.г. повышение акцизов. Не исключено, что следующим шагом будет снижение цен в магазинах.

В России еще год назад решили приостановить рост акцизов в 2015-2016 гг. А в феврале т.г. минимальную розничную цену на водку даже понизили с 220 до 185 руб. (примерно 49 тыс. бел. руб.) за пол-литра в надежде, что граждане все же откажутся от контрафакта в пользу легального спиртного. Однако этого не произошло. И в конце ноября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возмущалась тем, что собираемость акцизов упала на 21%, а потери бюджета от нелегального производства алкоголя составляют до 270 млрд руб.

Согласно российским исследованиям, 30% крепкого алкоголя в стране - суррогат, 50-60% водки реализуется нелегально. Значительная часть дешевого контрафакта поступает в Беларусь, добивая и без того чуть живые ликероводочные заводы.

Отчаявшись справиться с контрафактом с помощью ценовых рычагов, в Совете Федерации уже обсуждают идею госмонополии на производство и реализацию спиртного, а также национализации всей алкогольной отрасли.

В Беларуси, где значительная часть отрасли и так принадлежит государству, мыслят в том же направлении, хотя и не столь радикально. В целях оптимизации тут еще летом объединили в холдинг 8 государственных производств под крышей самого успешного из них - «Минск Кристалл». Сейчас в холдинге занимаются сокращением ассортиментного портфеля, перераспределением внутреннего рынка среди своих предприятий и поиском новых потребителей за рубежом.

В Казахстане власти тоже критически оценили ситуацию и отказались от запланированного повышения минимальной розничной цены на водку. В 2016 г. пол-литра «беленькой» будет по-прежнему стоить минимум 650 тенге (около 38 тыс. белорусских руб.) вместо обещанных 800 тенге.

Правда, пока не совсем понятно, удовлетворят ли просьбу местных производителей о заморозке акцизов на 2016 г. Если этого не произойдет и акциз повысится с 480 до 640 тенге за 1 л алкоголя, то объемы производства упадут на 30-35%, а сбор акцизов не превысит 60% запланированного, предупреждал в октябре глава ассоциации «КазАлко» Амиржан Калиев. Так что и в этом вопросе, скорее всего, Астана последует примеру Москвы и Минска.

В общем, вожделенная гармонизация на практике вызвала дисбаланс в водочной индустрии и увела ее в подполье. И негативный опыт, похоже, теперь накладывается на попытки унифицировать условия игры на рынке табака. Как стало известно в декабре, процесс гармонизации ставок акцизов на табачные изделия в ЕАЭС застопорился из-за желания Беларуси добиться для отечественных производителей 2-кратного снижения табачных акцизов по сравнению со ставками в остальных странах.

Москва против таких привилегий Минску, поэтому соглашение пока не подписано...

{jcomments on}

- Информация о материале

- Родительская категория: Журнал "Директор" - Архив номеров за 2015

Владислав Платун

ОАО «Скидельский сахарный комбинат» в ноябре завершило очередную серию инвестиционных проектов: введена в эксплуатацию новая фабрика фасовки, а также первая очередь очистных сооружений. Если в прошлые годы стратегия модернизации ориентировалась на насыщение внутреннего рынка и развитие экспортных программ, то сегодня в центре внимания оказалась «сладкая» розница - выпуск продукта в более удобной и привлекательной для покупателя упаковке.

Дмитрий КОНЕВИЧ,

Дмитрий КОНЕВИЧ,

заместитель генерального директора по коммерческим вопросам

ОАО «Скидельский сахарный комбинат»

Современные линии фасовки открывают перед предприятием еще одно важное маркетинговое преимущество. Ведь в начале 1950-х гг. именно в Скиделе был создан 1-й Белорусский сахарный завод. Определение «первый» служит весомым исторически и логически оправданным фундаментом для создания национального бренда, который в будущем обещает встать в один ряд с такими торговыми марками как «Коммунарка», «Спартак», «Рогачевский МКК» - крупнейшими потребителями и переработчиками сладкой продукции Скидельского комбината.

Программа, воплощенная в металле

Стоит отметить, что сахар до сих пор входит в число стратегических товарных позиций, оборот которых находится под контролем государства наряду с нефтепродуктами, минеральными удобрениями и лесом. Постановлением Совмина от 24.03.2011 г. №359 «О Государственной программе развития сахарной промышленности на 2011-2015 годы» были определены основные направления, а главное - схема финансирования отрасли.

Как положения правительственного документа воплощены в металле? Установлены две новые линии фасовки сахара по 1 кг - итальянские PAGLIERANI S.r.l и ITALPACK S.r.l. При 100%-ной загруженности их производительность составляет 100 пакетов в минуту или до 144 т - при многосменной работе. Кроме того, ОАО «Скидельский сахарный комбинат» располагает единственной в республике линией фасовки в крафт-мешках по 25 кг PAGLIERANI s.r.l. (Италия). Введена в строй и линия фасовки сахара в биг-бэгах НПФ «Сведа, ЛТД» (Украина) производительностью до 30 биг-бэгов в час.

«Твердая четверка» на внешних рынках

Госпрограмма исключает прямую конкуренцию между отечественными производителями, но в рамках головной организации концерна «Белгоспищепром» сохраняется, а иногда и подогревается здоровый соревновательный дух между 4 производителями: ОАО «Скидельский сахарный комбинат», ОАО «Городейский сахарный комбинат», ОАО «Жабинковский сахарный завод» и ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат».

При потребности республики около 360 тыс. т сахара получается, что почти 50% фактических объемов его производства должны экспортироваться в страны ближнего и дальнего зарубежья. В течение последних 5 лет продажи на внешних рынках идут по новым товаропроводящим схемам, в которых максимально учтены интересы всей четверки производителей.

Так, на приоритетном российском рынке создана и уже несколько лет поставками из московского офиса руководит «Белорусская сахарная компания». Кроме того, аналогичная структура действует в Кыргызстане, а проводником на казахский рынок выступает «Белорусская аграрная компания». Рынок ЕАЭС отличается высокой емкостью, привлекает простотой перемещения крупных товарных партий в бестаможенном режиме.